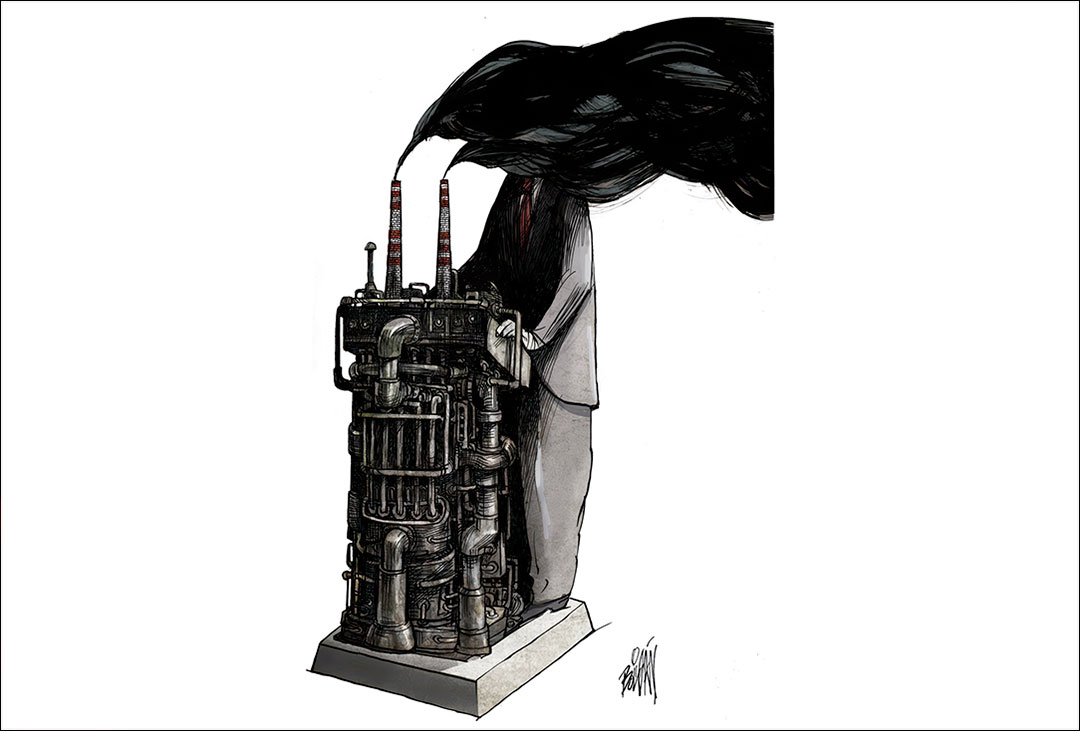

Cuando la esperanza del Sur se vende a la lógica del Norte

Carlos Amorín

19 | 11 | 2025

América Latina observó con legítima esperanza cómo Brasil presentó a la COP30 en Belém como una oportunidad histórica. Pero lo que se perfila no es un giro real hacia la justicia climática, sino una puesta en escena que terminará consolidando las trampas del capitalismo —y de paso, del “capitalismo comunista” con retórica progresista— mientras los verdaderos golpeados por la crisis siguen pagando.

Desde el comienzo, la región latinoamericana gritaba que esta cumbre debía ser distinta: debía incorporar la voz de los pueblos indígenas de la Amazonia, debía asegurar financiamiento real, debía imponer obligaciones vinculantes, y debía poner un freno al extractivismo fósil que tanto daño hace. Pero ya desde antes de abrirse, la estructura se montó para fracasar.

Como anfitrión, Brasil puso sobre la mesa el llamado Tropical Forests Forever Fund (TFFF) que pretende recaudar 125 mil millones de dólares para conservar bosques tropicales, con 10 mil millones iniciales.

Pero, ¿qué significa “pretende”? Nada concreto aún. Mientras tanto, la región sigue recibiendo menos de lo que necesita: América Latina representa aproximadamente 11,3 % de emisiones globales, pero los países de la región sufren el 75 % de los eventos extremos. Los flujos de financiamiento son bajos, mal alineados y condicionados.

Por otra parte, los llamados “mercados de carbono” y demás esquemas de compensación prometen que la región podrá conservar sus bosques si los inversionistas privados pagan. Pero esta lógica es otra de las trampas: según colectivos sociales latinoamericanos, los mercados de carbono en la región ya están siendo usados para acaparar tierras, imponer monocultivos, desplazar comunidades rurales e indígenas, y maquillar continuidades extractivistas.

Metas débiles, contradicciones estructurales y la ilusión del “capitalismo verde”

Las promesas de reducción nacional de los países latinoamericanos están lejos de la ambición requerida. México, Argentina, Chile muestran cifras críticamente insuficientes apuntan los especialistas.

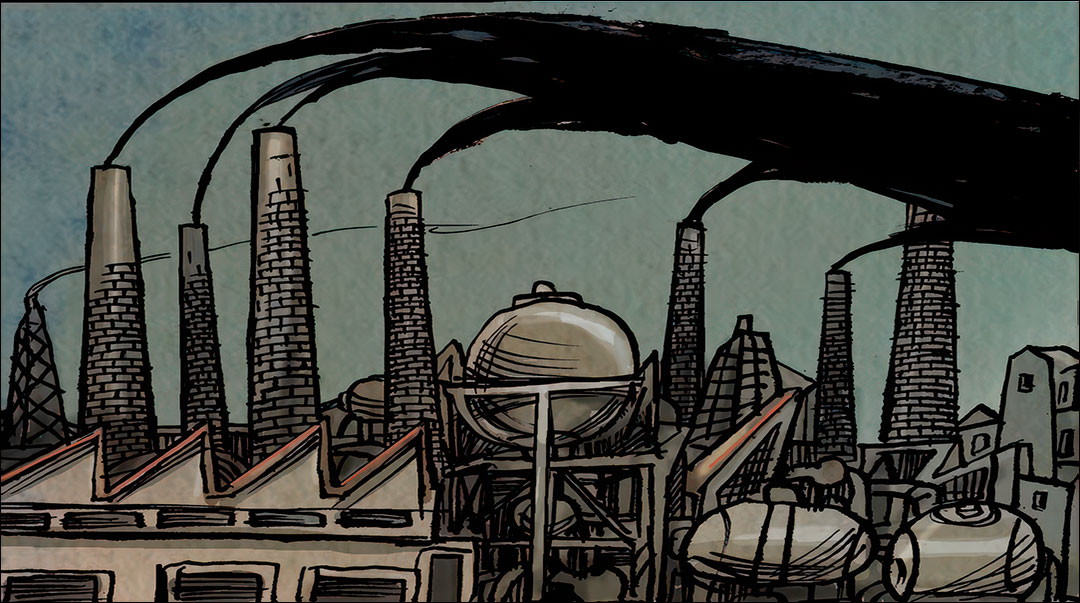

Y mientras se anuncian “voluntades” y “buenas intenciones”, los hechos van en otra dirección: en la Amazonia se genera más deforestación, se multiplican nuevos proyectos de extracción de combustibles fósiles, y Brasil proyecta ser uno de los mayores productores de petróleo.

Aquí emerge la narrativa del “capitalismo comunista” o, mejor dicho, del capitalismo de Estado bajo discursos progresistas: los gobiernos abrazan la retórica de la transición verde, pero al mismo tiempo impulsan megaproyectos extractivistas, carreteras que atraviesan la selva, expansión de la frontera agroindustrial, especulación financiera sobre el “carbono forestal”. Es la continuidad del negocio, pero con “etiqueta verde” (y roja).

Si la democratización de las decisiones climáticas pasa por la presencia de las comunidades vulneradas, los límites de accesibilidad ya están marcados. Los pueblos indígenas de la Amazona reclamaron tener copresidencia de la COP, pero apenas se les ofreció un consejo consultivo fuera del radar.

Por si fuera poco, el miércoles 12 un grupo de indígenas y activistas que pretendieron entrar sin aviso fue expulsado violentamente por la guardia interna de la COP, responsabilidad de la ONU. ¿Justicia climática o un decorado para fotos de “participación”?

Resulta inaceptable que la lógica capitalista prosiga disfrazada de “transición ecológica”. Los mercados de carbono, los bonos de biodiversidad, los fondos privados y la inversión institucional aparecen como salvadores, pero con grandes riesgos: mercantilizan la naturaleza, trasladan la carga al Sur global, desplazando a los pueblos que históricamente la han cuidado.

Además, la deuda externa y el marco financiero internacional siguen condicionando qué pueden hacer los Estados latinoamericanos: endeudamiento creciente, imposibilidad de decidir autónomamente políticas de transición, dependencia de capitales privados que exigen rentabilidad, privatización de servicios, control corporativo. La COP30 en este marco podría reforzar esas dinámicas —dando “acceso al financiamiento” a cambio de reformas estructurales y control externo— en lugar de promover soberanía energética, reforma agraria ecológica o redistribución justa.

Dentro de nuestra región, la izquierda debe reconocer que la COP30 se está planteando como salvadora global, pero bajo reglas que no cambian el núcleo del problema.

Continuamos bajo el régimen climático del Norte: se espera que América Latina aporte bosques, biodiversidad, soluciones naturales, mientras que los grandes emiten sin corregir el modelo. Claro, proponen luego “pagar” al Sur por conservar. Eso no es justicia, es la reafirmación del viejo concepto de que “todo tiene su precio”. De la diferencia entre valor y precio ni hablamos…

La emergencia exige que la izquierda proponga alternativas concretas: control público real de la transición energética, apropiación social de tecnologías renovables, reforma agraria ecológica, soberanía sobre los servicios ecosistémicos, financiamiento público garantizado para adaptación (no solo mitigación), y una moratoria inmediata a nuevos proyectos fósiles. Todo ello con protagonismo de las comunidades y sin intermediarios financieros internacionales que imponen condiciones.

Porque la COP30 llega con la estructura intacta —la del gran capital, la del “financiamiento verde” sin obligaciones, la del voluntarismo regido por intereses privados—. Llega con anfitriones que simultáneamente anuncian ambición de cambios pero expanden el extractivismo. Llega con promesas de fondos millonarios que aún no se materializan y con metas que no se ajustan a la escala del desastre. Llega con exclusión de muchos de los más afectados —jóvenes, indígenas, periodistas independientes— del diálogo al privilegiar delegaciones corporativas, estados ricos o grandes medios.

Todo esto genera que al finalizar la COP30 no solo quedará la foto, el logo, el “compromiso”, sino la continuidad de la lógica dañina: los bosques sufriendo, el capital especulando, la deuda creciendo, los pueblos pagando. La izquierda latinoamericana debe afrontar que esta cumbre —como muchas anteriores— puede terminar siendo otro punto de inflexión simbólico y no real. Y que si no se cambia el marco, el fracaso no será solo probable sino inevitable.

Denunciar sin ambages esta estructura extractiva que se oculta tras la “acción climática”.

Construir desde abajo, con comunidades, sindicatos, cooperativas, un modelo de transición basado en justicia, no en negocios.

Reivindicar que América Latina no sea más la “proveedora” de soluciones para el Norte (bosques, minerales, créditos), sino que ejerza su capacidad para decidir su camino.

Exigir transparencia, mecanismos vinculantes, no voluntarios; financiamiento en forma de subvenciones, no deudas; y mecanismos que reconozcan las pérdidas y daños, no solo mitigación futura.

No depositar esperanzas en “lo que la COP puede hacer”, sino en lo que nuestros pueblos pueden iniciar mientras los grandes juegan al teatro del clima.

La COP30 no va a salvarnos por designio de los gobernantes del Norte o por banqueros verdes que prometen rentabilidades y bosques “compensados”. Si fracasa, será porque no cambió el sistema, porque no se cuestionó la lógica extractiva, porque no se empoderó a los de abajo, y ellos mismos no se empoderaron. Y si —como todo hacer prever— la izquierda latinoamericana lo permite, la factura la pagarán nuevamente los más vulnerables, las selvas, los humedales, los pueblos indígenas, y las nuevas generaciones.

El fracaso no será un accidente sino un resultado tan lógico como anunciado.